第21届CCF全国高性能计算学术年会(以下简称“CCF HPC China 2025”)于8月13-16日在鄂尔多斯举办。CCF HPC China作为全球最具影响力的三大超算盛会之一,通过汇聚前沿学术成果、展示创新应用技术、交流创造行业价值,切实促进超算技术应用生态与科研、产业数字化升级转型,打造全球化、开放式HPC技术、学术共享交流平台。CCF HPC China2025以“绿动算力 超智融合”聚焦算力产业发展及其在全产业领域的更多可能,以多维视角持续深度挖掘算力潜能。本次大会汇聚20+大会特邀嘉宾、40+高质量主题论坛及500+报告嘉宾,涵盖图灵奖获得者、中外院士等各界专家,聚焦高性能计算在多领域的前沿突破。

群英荟萃 亮点纷呈

在“数字中国”战略引领下,高性能计算学术研究和产业拓展正经历前所未有的横向突破,学术研究范式正在由单一算力指标转向效能、垄断性、精度、可解释性四位一体均衡设计,产业拓展方式也在成长。以AI for Science为代表,由外部计算工具转向新型智能化绿色模型,运维全生命周期提质增效。

CCF高性能计算专业委员会主任、上海交通大学教授管海兵教授主持了本届大会的开幕式。

中国科协副主席、中国工程物理研究院党委书记莫则尧在致辞中表示:“当前,高性能计算正在迈入智算融合‘深水区’。我们既面临效能等硬核挑战,也遭遇了软件薄弱、区域发展失衡等系统性问题,亟需数字化、智能化学科交叉的攻坚克难。破局之道在于全国一盘棋,将算力孤岛、学科孤岛、应用孤岛等凝聚为创新大陆,实现算力、数据、模型、软件、应用等资源的协同共享和融合普惠。我们越来越清楚地认识到,开创高性能计算高质量发展新局面,务必以协同共享为基础,以融合普惠为目标。”

中国计算机学会(CCF)理事长、中国工程院院士孙凝晖在主题为《AI赋能科学发现》的报告中指出,科学智能(AI4S)作为高性能计算与人工智能深度融合的前沿交叉领域,正深刻改变着科学研究的范式。其发展所面临的模型复杂性、算力需求和数据挑战显著区别于传统人工智能应用。AI4S的最大作用是突破人类认知的极限。AI不是万能工具,它离不开高性能计算这一重要手段。当前,信息技术赋能科学的手段如同从“增强肌肉(算力)”到“提供营养”(数据),再到“赋予大脑”(人工智能)的进化。而信息学科的主要任务是提供工具,包括提高生产率的科研信息化工具和应用开发中间件。孙凝晖在报告中深入分析了HPC+AI对推动科学智能发展的关键作用,并且重点从数据、算力及模型三个核心维度,系统阐述了高性能计算在科学智能时代不可替代的基础支撑地位及其带来的关键性创新突破。展望科学智能未来的发展趋势与应用前景,孙凝晖强调,持续深化HPC与AI的协同创新对加速重大科学发现和解决复杂科学挑战具有十分重要的战略意义。

在主题为《超统一场论的启示:从量子宇宙物理计算到宇宙作为量子计算机》的报告中,中国科学院院士、中国科学院大学学术副校长吴岳良首先简要回顾和介绍从极小量子粒子到极大宇宙膨胀的重大理论突破与前沿研究。他着重阐述量子宇宙物理面临的两大关键挑战:其一,现有物理理论在定量预言与数值求解方面存在着理论计算瓶颈。无论是由广义相对论所描述的引力相互作用,还是由量子色动力学刻画的强相互作用,均涉及高度复杂的非线性和非微扰特性,由此发展的数值相对论与格点规范理论对高性能计算和超算体系提出了前所未有的需求;其二,现有理论框架本身存在着根本性概念冲突,尤以广义相对论与量子力学/量子场论的自洽结合最为突出。随着引力波的发现与量子物理研究的深入,近年来引力量子场论与超统一场论等新理论框架的发展,对时空、能量、物质和宇宙等观念提出了全新认识。从超统一场论的视角,粒子物理标准模型中的所有轻子和夸克作为物质基本组元被统一为局域纠缠量子比特旋量场, 所有基本相互作用由非齐次超自旋规范对称性相应的规范相互作用支配。吴岳良表示,把宇宙视作为由量子信息动力学自发演化的超级量子计算机,为自然界基本构造块和基本相互作用提供量子信息动力学的认识和理解,探讨信息、物质、能量和时空相统一的动力学描述,无论对基础物理研究还是量子计算机发展都将有着深刻的启示。

科学计算对系统的需求仍然在持续增长。同时智能计算对系统的需求也在快速增加。现在科学智能计算走入AI for Science,将在更多的领域实现赋能,大幅提升计算性能。在《百尺竿头须进步——谈谈高性能计算下步发展》的报告中,中国工程院院士、国防科技大学教授卢锡城重点介绍了国际高性能计算的发展历程,分析了历史上实现高性能计算的技术途径,并结合我国高性能计算产业发展的特点,对未来超算智算融合的新趋势,以及微处理器体系结构、互连技术等的发展,发表了自己的看法。卢锡城表示,为进一步提升计算性能,应针对应用特点,并结合客观条件对体系结构进行优化设计,综合技术、工艺、成本等因素创新体系结构,实现软硬件协同,目标就是要均衡配置,更好地实现异构加速。瞄准高性能与易使用两大用户的基础性要求,产业界应不断提升自主创新能力,充分吸收以往的成功经验,精诚合作,实现软件与硬件协同创新。

在超智融合加速发展的背景下,国内首个《超智融合集群能力要求》行业标准也在大会上正式发布。该标准首次系统地构建了覆盖架构设计、功能性能、安全可信及评估方法的能力体系,重点解决跨厂商兼容性差、集群协同效率低等行业共性问题,为智能制造、智慧城市等场景提供统一的技术规范。

深度互动 智慧交融

2025年正值高性能的专业委员会(高专委)成立20周年,8月13日举行了CCF高性能的专业委员会2025年度全体执委会议和成立二十周年展及纪念活动。国家超级计算长沙中心主任、高专委执行委员窦勇,国家超级计算长沙中心副主任、高专委常务委员彭绍亮,国家超级计算中心高级工程师、高专委执行委员吴莹参加会议及纪念活动。

湖南大学信息科学与工程学院副教授、湖南省视频图像智能分析处理工程技术研究中心副主任吴帆,以题为《大模型时代并行算法教学重构与实践》的报告,聚焦大模型时代下并行算法教学的重构路径与实践探索,紧扣“AI-HPC 双向赋能”的论坛主题,随着大模型训练对算力需求的爆发式增长,并行算法作为高性能计算的核心支撑,其教学体系正面临与A1技术深度融合的迫切需求。报告将分享在并行算法课程重构中的实践经验:如何打破传统教学中理论与AI应用场景脱节的壁垒,通过引入大模型训练案例重构教学内容模块;如何利用大模型赋能并行算法教学,满足不同基础学生的差异化需求,提升学习主动性;以及在产教协同中引入企业真实算力需求案例或HPC竞赛试题的具体尝试。通过剖析教学重构中的难点与突破,为高性能计算教育融入AI思维提供可借鉴的实践范式,助力培养适应智能计算时代的复合型 HPC人才。

湖南大学教授、长沙学院副校长阳王东在题为《稀疏矩阵的AI数据增强》的报告中指出,目前基于AI技术辅助稀疏计算得到广泛应用,也就是利用AI模型学习稀疏矩阵的相关特征从而发现稀疏运算以及线性方程组求解的计算规律。但是要训练有效的AI模型,需要充足和高质量的稀疏矩阵作为训练样本数据集。目前网上公开的数据集 SuiteSparse 数量有限。从实际应用案例中获得稀疏矩阵代价高,效率低。随机生成的稀疏矩阵缺乏合理的数学特征。由于样本数量有限而且多样性也不够,导致特征数值分布不均衡,影响训练模型的效果与泛化性。通过使用 AI模型生成稀疏矩阵,可以使样本数据分布更加均衡,有效提升训练模型的泛化性。

湖南大学信息科学与工程学院计算机科学系副教授罗辉章在题为《基于大规模异构计算平台的浮点压缩技术》的报告中谈到,科学应用程序的规模随着下一代高性能计算系统的发展而快速增长,系统存储容量和I/0带宽是其两大瓶颈。现有的主要解决方案为压缩技术,其存在三个挑战:1)数据压缩算法未充分考虑科学应用程序内在特征和利用数据的冗余性;2)Sketch(骨架提取压缩)算法未充分考虑异构计算平台的特性;3)数据压缩和近似Sketch研究各自独立,在大规模异构计算平台上协同优化二者,实现高效压缩是当前研究的难点。拟报告以下三个技术:1)建立面向不同压缩场景下的程序内在特征模式库,基于数据内在特征优化压缩算法,充分利用数据的冗余性,提高压缩算法的压缩率;2)通过对异构计算平台硬件特征的分析,设计高效的面向多级异构存储结构的近似Sketch算法和任务划分与映射策略;3)分解并行化压缩算法和近似Sketch任务,引入动态调度以提升资源利用率,建立压缩算法-近似Sketch性能模型,实现高效协同优化。

作为大会重要合作伙伴,国家超级计算长沙中心深度参与系列活动,聚焦“超智融合”前沿领域,与现场的专家学者及行业伙伴展开了深入探讨,共话行业热点与发展趋势。

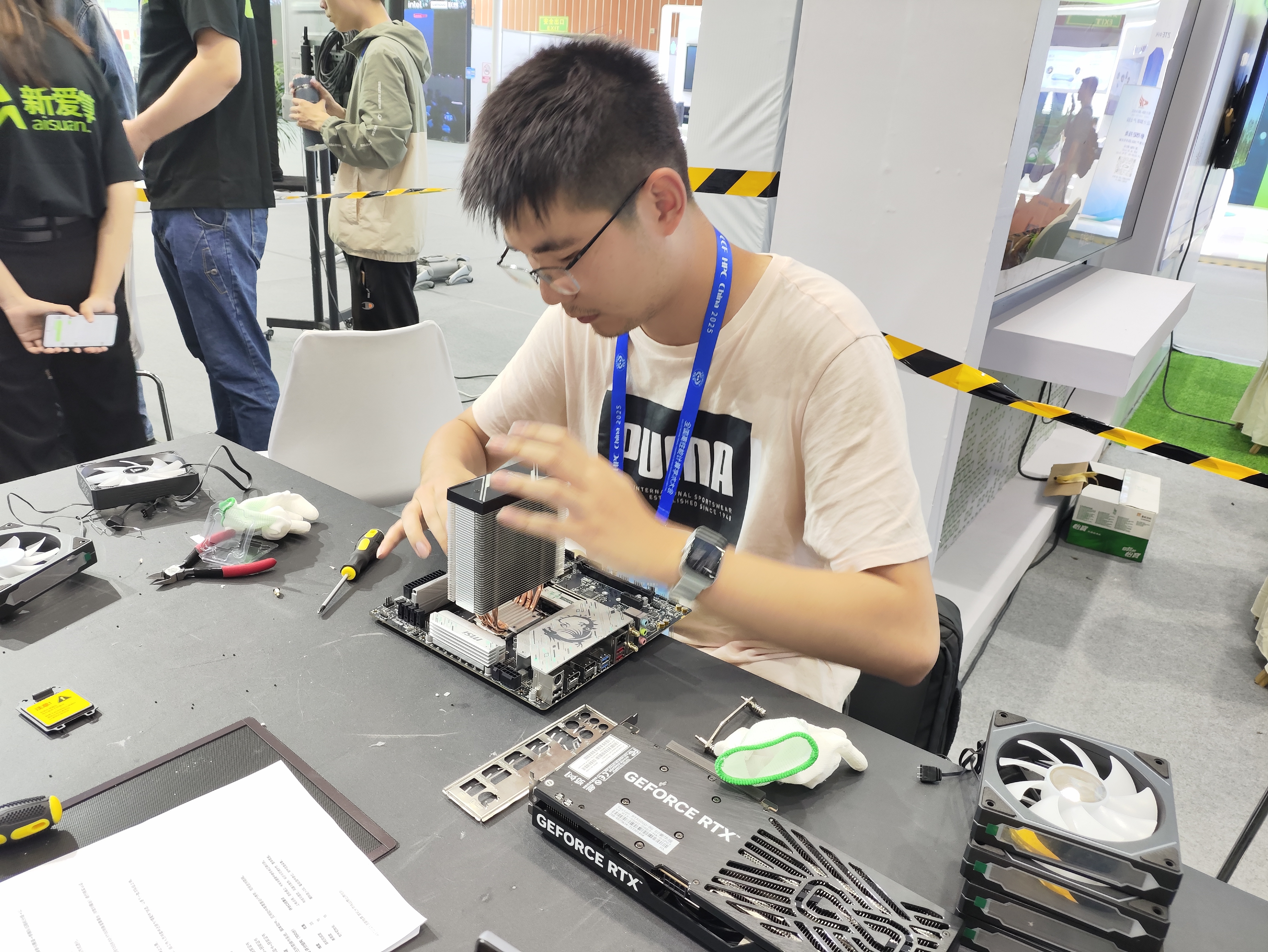

此外,中心还派出精锐团队,参加了备受瞩目的“WEC2025装机大师挑战赛”,与来自各地的顶尖参赛队伍同台竞技,展开高水平的技术实力比拼。